酵素野菜のノート #02 キャベツ

「酵素野菜のノート」はimmunocasaが摂取を推したい野菜の身体への作用や、食べ方、レシピなどを専門的に紹介していく特集記事です。

野菜は十分に摂られていますか?

免疫力を向上させたい、肌荒れを予防したい、胃腸を健康に保ちたいなど、さまざまな健康や美容効果があるとされる野菜が「キャベツ」です。

かつては暑い時期には栽培が難しかったキャベツも、品種改良により通年流通が可能になり、一年中旬とも言える特別な野菜のひとつです。

季節ごとの

キャベツの特徴

春キャベツ(4月から6月)

葉が柔らかくてみずみずしいのが特徴で、生のまま食べるとしゃきしゃきとした食感が楽しめます。野菜サラダなどにも最適です。葉がゆるく巻かれているものが美味しいので、なるべく軽いものが良いとされます。

高原キャベツ[夏、または秋キャベツ] (7月~10月頃)

高原キャベツは、春キャベツと冬キャベツの両方の特徴があるので、葉は厚めで柔らかく甘みがあります。生でも加熱でもおいしく食べられます。

冬キャベツ 11月から3月

冬キャベツは葉が厚く固く締まっています。火を通すと甘みが増すので加熱料理に向いています。葉がきつく巻かれているものが美味しく、なるべく重いものが良いとされます。

キャベツお勧めポイント

十分なビタミンC量

キャベツに含まれる栄養素の中で最も多いのがビタミンCです。ビタミンCは風邪の予防、疲労回復効果、美肌効果などがあります。 キャベツには豊富なビタミンCが含まれており、大きめの葉3枚分で大人が必要な一日分のビタミンCがカバーできるそうです。

バラエティ豊かな栄養素

キャベツは「食べる薬」と言われるほど栄養価が高いです。含まれる栄養素は多く、ビタミンA、B1、B2、B3、B5、B6、B9、C、K、U、カルシウム、鉄分、マグネシウム、リン、カリウム、亜鉛など数多くの栄養素が含まれています。

たっぷり食物繊維

キャベツに含まれる食物繊維は、便秘の改善、腸内環境を整えて大腸がん、高血圧、糖尿病や動脈硬化の予防、肥満の改善などさまざまな疾患の予防・改善に効果があることが判明しています。

がんの予防

キャベツにはがん抑制効果のあるイソチオシアネート、発がん性物質を抑制するペルオキシダーゼという酵素が含まれていることから、がんの予防に効果があると期待されています。

特に膀胱がんや肺がんの予防には有効と言われています。

キャベツの特筆すべき6つの健康効果を整理してみました。

一つひとつフォーカスしてご説明してまいります。

大変貴重な情報になるかと存じますのでどうぞ大切な人とシェアしてお読みください。

1.免疫力を高める効果

2.ストレスをやわらげる効果

3.肌荒れを予防する効果

4.便秘を解消する効果

5.動脈硬化を予防する効果

6.胃腸の粘膜を健康に保つ効果

免疫力を高める効果

キャベツに含まれる栄養素の中で最も多いのがビタミンCです。

ビタミンCには、免疫力を高める作用があります。もともと「疲労のためのビタミン」とも呼ばれ、主に疲労をためないために働いたり、体の免疫力を高めたりしています。

ビタミンCは、細菌やウイルスなどから身を守るので、体内に入ってきた細菌やウイルスなどを攻撃する白血球の働きを助け、細菌やウイルスと闘い体内への侵入を防ぎます。

また、ビタミンCはコラーゲンの生成に不可欠な栄養素です。コラーゲンが生成されることで、皮膚や骨、血管が丈夫になり、病気に対する抵抗力が高まります。

ストレスをやわらげる効果

ストレスは、不安や緊張といった精神的なストレスはもちろん、紫外線やタバコ、疲労、睡眠不足などを原因としてもおこります。人はストレスを感じると体内でビタミンCを大量に消費します。体内のビタミンCが不足すると、ストレスに弱くなり、心身の不調にもつながります。 そのため、ビタミンCを摂取し、体内のビタミンC不足を解消することでストレスが軽減されます。

肌荒れを予防する効果

美肌ビタミンと呼ばれているビタミンCはコラーゲンの生成に欠かせない成分です。コラーゲンは、肌のハリを保つ働きを担っています。さらに、ビタミンCにはシミの原因となるメラニン色素の生成を防ぐ働きもあります。

便秘を解消する効果

キャベツには食物繊維が多く含まれています。食物繊維は、ヒトの体で消化できない栄養素です。そのため、腸に入ってきた食べ物を排出するためのぜん動運動を促し、便を体外に排出します。

動脈硬化を予防する効果

食物繊維には、余分なコレステロールを吸着し、体外に排出させる働きがあります。 血液をコレステロールでドロドロにすることなく、動脈硬化による脳梗塞などの病気を予防します。

胃腸の粘膜を健康に保つ効果

キャベツは、胃の働きや胃の粘膜を正常に保つビタミンUを豊富に含んでいます。 ビタミンUは、胃酸の分泌を抑えることで、胃腸の粘膜を健康に保つ働きがあります。そのため、胃潰瘍や十二指腸潰瘍を予防・改善することが期待されています。

ビタミンUは、胃腸の粘膜を修復するためにたんぱく質の合成を活発にし、傷ついた粘膜を治す働きなどがあります。そのため、胃腸粘膜の新陳代謝を活発にすることが期待されています。

さらに、胃酸の分泌を抑えることで、胃腸粘膜の負担を軽減することができ、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の予防・改善へとつながります。ビタミンUは市販されている胃腸薬にも含まれていることが多い成分です。

生 or Not?

キャベツはスープやサラダ、ジュースなどにして摂取すると、薬膳効果が期待できるため、「食べる薬」と呼ばれています。胃の痛み、不快感や、糖尿病、便秘や吹き出物なかには、がんの発生まで抑える効果が期待できると言われています。

キャベツの魅力は何と言っても、生でも煮ても焼いても炒めてもおいしいという点。

いろんな料理に取り入れて、摂取すると体が徐々にとととのいます。

キャベツの特筆すべきところは、キャベジンとして知られ、胃腸薬としても利用されるビタミンUを含むおとです。胃の粘膜の再生や、胃潰瘍の治癒に効果があります。また、丈夫な骨をつくりや、適切な血液凝固作用をはたらかせるビタミンKを豊富に含みます。ビタミンCの含有量も淡色野菜の中ではトップクラスという優秀さです。

食べ方で変わる、キャベツの効果効能

胃の痛み、不快感にキャベツを

キャベツに含まれるビタミンUは胃の粘膜や胃壁を保護する働きをする栄養素です。熱に弱い成分なので、ビタミンUを意識して摂取する場合は、生で食べるか、さっと湯通しした物がよいでしょう。

胃・十二指腸の調子を整えるのに非常に効果的なので、胃腸炎や胃潰瘍の方におすすめです。

煮たキャベツでがん予防

煮たキャベツを食べ続けることで、がん予防につながると言われています。キャベツは煮すぎないことがポイントです。煮汁も捨てずに一緒にいただくと効能が高まります。

免疫力をアップさせる

キャベツには免疫力をアップさせる栄養素、イソチオシアネートが含まれており、切り方によってより効果的に摂ることができます。

イソチオシアネートはキャベツの細胞の中に含まれているため、切ることで細胞が壊れ、外に出てきます。つまり、細かく切るほどたくさん出てくるため、千切りにして食べると、より多くのイソチオシアネートをとることができます

骨を丈夫にする

キャベツには骨を丈夫にする成分のビタミンKが含まれています。

ビタミンKは、油に溶けやすい性質を持っており、油で炒めると吸収率があがります。野菜炒めなどにして食べる事で、ビタミンKを豊富に摂取することができます。

同じ野菜、食材でも身体への作用が大きく変わりますね。

どんな調理方法でも美味しいキャベツですが、期待する作用を意識して摂取することができるとより良い野菜生活が送れそうですね。

ちなみに、酵素は50℃前後で不安定になっていく性質があるので、酵素不足を懸念される皆さまはサプリメントなどで補充することをおすすめします。

PRA検査では、食物を食べた際に体に与える影響を数値化する検査を行う事が可能です。

当社はサプリメント開発のプロセスで、一つの大切な指標としてPRA(Psychogalvanic Reflex Analyser/精神電流反射分析装置)での検査結果を取得し参考にしています。

被検者を筆者の私として検証した結果です。

どうぞご参考にしてください。

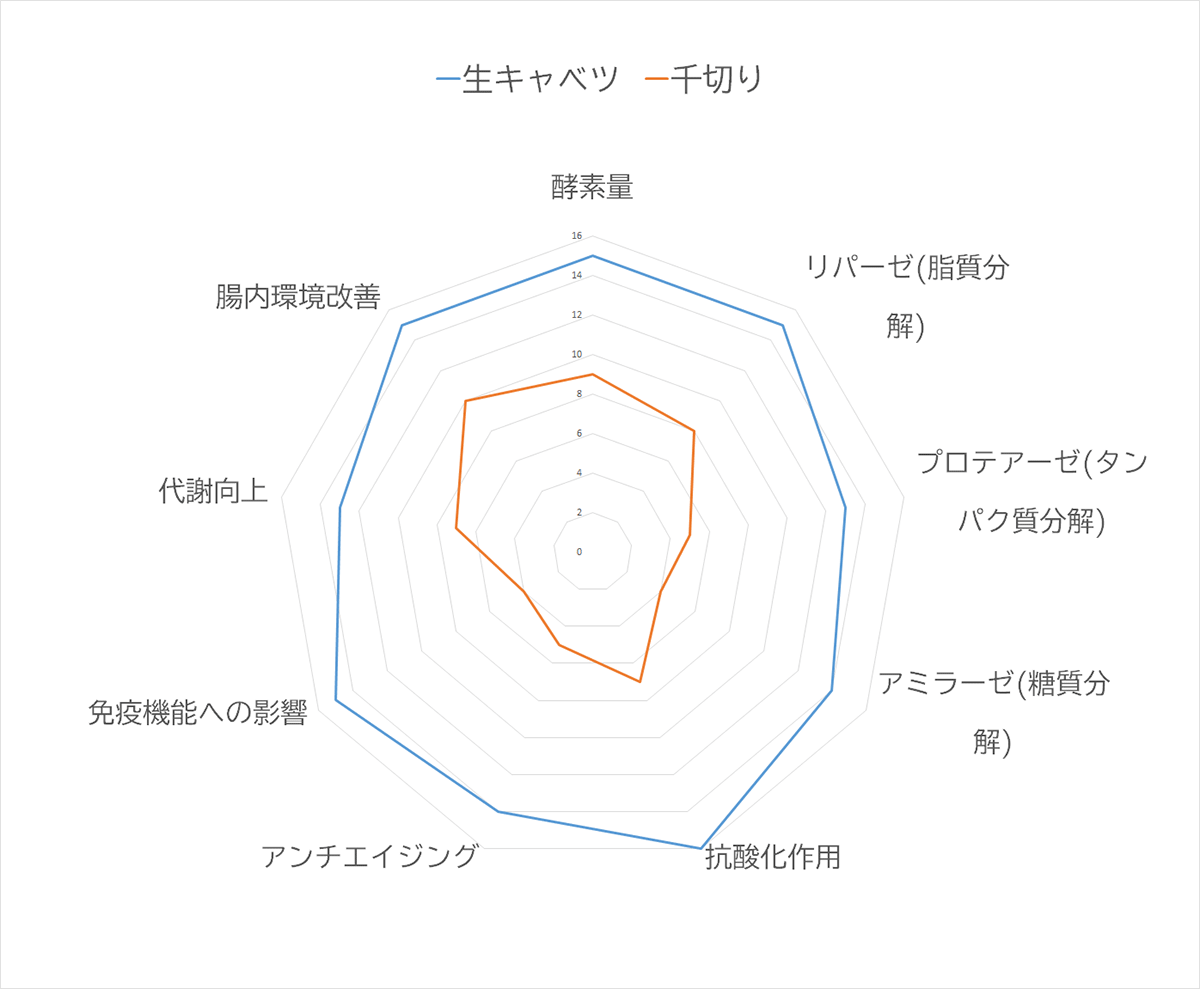

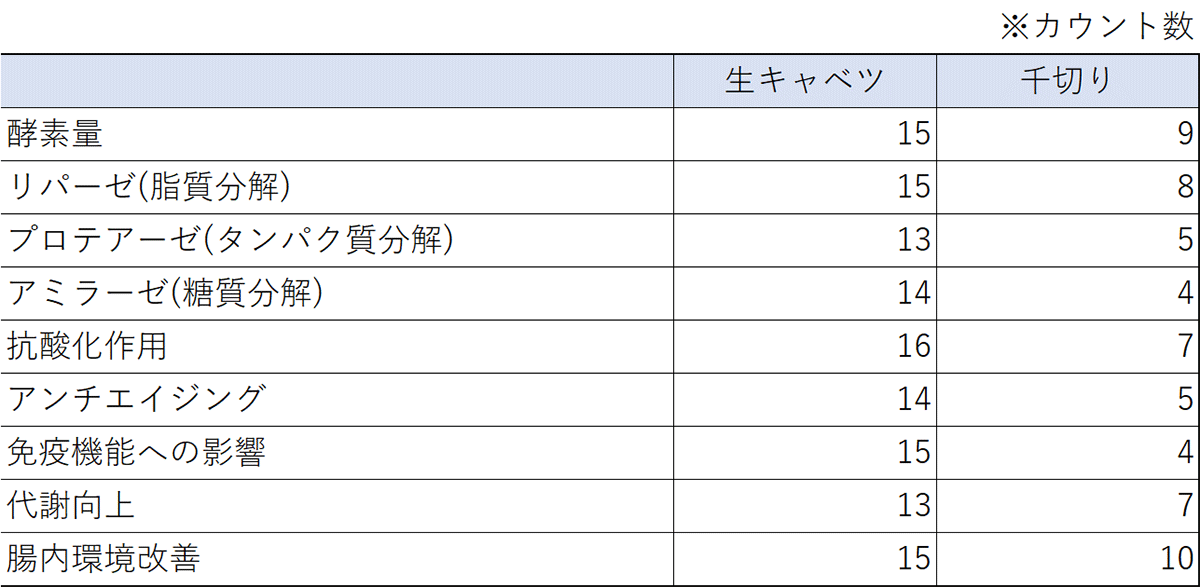

今回は、キャベツにはどのくらいの酵素などが含まれているのかなどを検査してみました。

キャベツは 大根ほど多く酵素は含まれていないようですが、脂質分酵素のリパーゼに関しては比較的量が多いのに加え、ビタミンU(キャベジン)が含まれていることから、とんかつなどの揚げ物に添えることで胃の負担を和らげ、胃の不快感や胃もたれなどの予防につながることが考えられます。

また、キャベツ丸々1個と、スーパーなどで販売されている千切りキャベツの数値を比較してみると、全体的に数値が下がっていました。 時間が経つと酸化して栄養素も徐々に失わることが考えられます。

調理した後には、なるべく早く食べ、多くの栄養素を取り入れたいものです。

酵素は48℃から徐々に破壊されていくことが知られています。普段は生で食べる事をお勧めしますが、油と一緒に摂取することで骨を丈夫にするビタミンKを効率よく摂取できるようにしたり、煮て食べると水溶性食物繊維が白血球を直接活性化するうえ、ファイトケミカルの力にプラスしてがん予防につながるなど、生以外の食べ方もおすすめします。

キャベツは様々な料理方法でアレンジ出来るので、飽きの来ない食べ方で、健やかな日々のために食べるのはいかがでしょうか。