酵素野菜のノート #05 トマト|酵素とリコピンが支える美肌・代謝・生活習慣病予防

「酵素野菜のノート」は、immunocasaが摂取を推したい酵素野菜の身体への作用や、食べ方、レシピなどを専門的に紹介していく特集記事です。今回のテーマは、リコピンやビタミンCなどを豊富に含み、美容と健康に役立つ夏野菜「トマト」についてご紹介します。

トマトの旬と栄養の特徴

トマトは7月から8月が旬と思われがちですが、実は暑さが苦手な野菜なのはご存知でしょうか。原産地のアンデス山脈では、日差しは強いものの涼しい気候だそうです。そのため、美味しくなるのは真夏ではなく、春から初夏、もしくは秋から初冬だそうです。

トマトの旬は春から初夏・秋がベスト。リコピン・ビタミンC・カリウムなどの栄養が豊富で、美肌や抗酸化作用が期待されることから、エイジングケア野菜としても注目されています。

今では年間を通して食卓に並ぶ身近な存在ですが、改めてその健康価値や食べ方の工夫をご紹介いたします。

トマトのおすすめポイント

トマトの赤はリコピンの色

真っ赤なトマトの色の正体は「リコピン」。今注目されているファイトケミカルの一種で、強い抗酸化作用を持ちます。生活習慣病予防や老化抑制、美容サポートなど、幅広い効果が期待されています。

リコピンはトマトのほかにも、スイカ、柿、マンゴーなどにも含まれていますが、特にトマトは含有量が高く、日常的に取り入れやすい食材です。

老化やがんを予防する抗酸化物質

トマトは低カロリーで様々な栄養成分が豊富な健康野菜。美肌効果や風邪予防に役立つビタミンC、老化を抑制するビタミンE、塩分の排出を助けるカリウム、腸内環境を整える食物繊維などをバランス良く含んでいます。 更に、注目されているのがカロテノイドの仲間であるリコピンやβ-カロテンです。

私たちは酸素がなければ生きていけませんが、酸素には細胞を酸化させ、老化や動脈硬化、がんなどの生活習慣病を引き起こす作用があることがわかっており、抗酸化作用を持つリコピンやβ-カロテンに期待が集まっています。中でもリコピンの抗酸化作用は強力で、β-カロテンの2倍、ビタミンEの100倍ともいわれています。

カリウムでむくみ予防&血圧ケア

カリウムはトマト100gあたり210mgと、比較的多く含まれています。腎臓でのナトリウムの排泄を促すため、高血圧予防の効果が期待できる栄養素です。カリウムもビタミンC同様に水溶性のため、煮たり茹でたりすると栄養素を逃してしまいます。サラダなど生で食べると効果的に摂取できます。

ビタミンCで美肌と免疫力アップ

ビタミンCはトマト100gあたり15mg、ミニトマトには32mg含まれています。他の野菜と比較して特別多いとは言えませんが、ビタミンCは水に溶けやすい性質があるため、生で食べることが多いトマトは、食材内に含まれるビタミンCを無駄なく摂ることができます。

ビタミンCには美肌効果や抗酸化作用があり、体にとっても重要な栄養素の一つです。不足すると疲労を感じやすくなったり、出血しやすくなったりします。また、タバコを吸う方やストレス過多の方はビタミンCが消費されやすくなるため、積極的に摂取する必要があります。

トマトに含まれる代表的な栄養素と効果

美肌効果

リコピンの活性酸素を除去する作用は、美しい肌を維持することにも深く関わっています。活性酸素は、体内で増加し過ぎると細胞を傷つけますが、その対象は肌を構成している細胞も例外ではありません。 肌は表皮、真皮、皮下組織の3層で構成されており、それぞれの層が正常に生まれ変わりを繰り返すことで、肌はハリや潤いのある健康な状態を維持しています。

しかし、活性酸素によって肌細胞が傷つけられると、正常な状態で生まれ変わることができなくなり、肌の構造に悪影響を及ぼすため、それがしわやたるみの原因となって現れるといわれています。 リコピンが活性酸素を抑制することは、肌細胞を守り、健康な肌を保持することにつながるのです。

また、紫外線によっても増加する活性酸素は、シミやくすみの原因であるメラニン色素の生成を促進する作用も持つため、リコピンの抗酸化作用によって、肌の透明感を維持する効果も期待されています。

肥満を予防する効果

リコピンの血流改善作用は代謝の活発化につながるため、肥満を予防する効果が期待されています。

代謝が活発化されると、摂取した脂肪分や糖分などが体内の臓器を介してエネルギーなどに変換されることで、効率良く脂肪や栄養などが消費されます。 血流は、臓器や細胞に酸素や栄養素を送り込み、その働きを活発化させる重要な役割を担っているため、血流の良し悪しは代謝効率に結びつきます。

リコピンには血流を改善する効果があるため、臓器や細胞の働きを活発化させて代謝を上げ、脂肪などが蓄積されにくい体をつくると期待されています。

また、リコピンが持つ抗酸化作用によって、脂肪細胞の増加を防ぐことができると考えられています。

生活習慣病の予防・改善効果

リコピンの持つ抗酸化作用は、生活習慣病の予防に効果を示します。

生活習慣病とは、発症の要因に生活習慣が深く関与していると考えられる病気の総称です。 代表的な生活習慣病は、動脈硬化、高血圧、糖尿病などが挙げられ、これらの多くは体内で過剰に発生した活性酸素に起因しています。 動脈硬化や高血圧などは血液や血管の異常によって引き起こされる症状であり、活性酸素が血液中の悪玉(LDL)コレステロールを増加させ、血栓を生成したり血管を傷つけたりすることが原因の一つです。

そのほかにも、増加した活性酸素は細胞や臓器などに様々な不調をもたらし、進行によっては命に関わる病気の原因にもなります。

リコピンの持つ抗酸化作用は、生活習慣病の原因物質でもある活性酸素の過剰な発生を抑制するため、生活習慣病の予防や改善に効果的であるといえます。

視覚機能を改善する効果

リコピンを摂取することによって、視覚機能を正常に保つ効果が期待されています。 リコピンの持つ抗酸化作用は、活性酸素を原因とする視覚機能の低下に有効であるといわれています。

また、加齢によって起こる白内障や黄斑変性症などの視覚障害の予防や改善にはルテインが効果的ですが、リコピンもルテインとの相互作用で効果を発揮することが明らかとなっています。

また糖尿病網膜症患者ではリコピンやルテイン、ゼアキサンチンの濃度が低下していることが知られており、リコピンを摂取することの必要性が注目されています。

リコピン吸収率UP!加熱×オイルが鍵

トマトは生食でもいいですが、ミキサーにかけたり、すりつぶしたり、加熱すると細胞壁が柔らかくなり、壊れやすくなるので、リコピンを吸収しやすくなります。また、リコピンは熱に強いので、炒めたり煮込んだりしても含まれる量はあまり変わりません。

リコピンは油に溶けやすい性質のため、油と一緒に食べると体内への吸収率がよくなるため、リコピン摂取の点から考えると、おすすめなのがイタリア料理。トマトにオリーブオイルを合わせるカプレーゼなど、おいしく食べる調理法がたくさんあります。

冷えすぎ・食べすぎには注意

東洋医学では、トマトは体を冷やす食べ物に分類されています。体に熱のこもる夏場には嬉しい特徴ですが、冷やしすぎは胃腸の働きを鈍くするなど体に良くないこともあるため、注意が必要です。

また、冷たいものを食べ過ぎると一時的に腸が刺激され、水分が吸収されずに下痢を起こすこともあるので、冷たいトマトは、一度に大量に食べないようにしましょう。

消化が悪くなる

トマトの皮は消化吸収されない食物繊維で構成されています。そのため消化されずにそのまま排泄されます。適量であれば問題ありませんが、食べ過ぎると便秘や下痢などになる可能性もあるので、皮を剥いたり、加熱調理で皮を柔らかくしてから食べると良いでしょう。

皮を剥く方法は、湯むきやコンロであぶる方法が一般的ですが、ミニトマトであれば冷凍しておき、使うときに冷水につけると簡単に剥けます。さらに冷凍することで栄養価をキープでき、うまみ成分が出やすくなるというメリットもあるのでおすすめです。

PRA検査では、食物を食べた際に体に与える影響を数値化する検査を行う事が可能です。

当社はサプリメント開発のプロセスで、一つの大切な指標としてPRA(Psychogalvanic Reflex Analyser/精神電流反射分析装置)での検査結果を取得し参考にしています。 被検者を筆者の私として検証した結果です。

どうぞご参考にしてください。

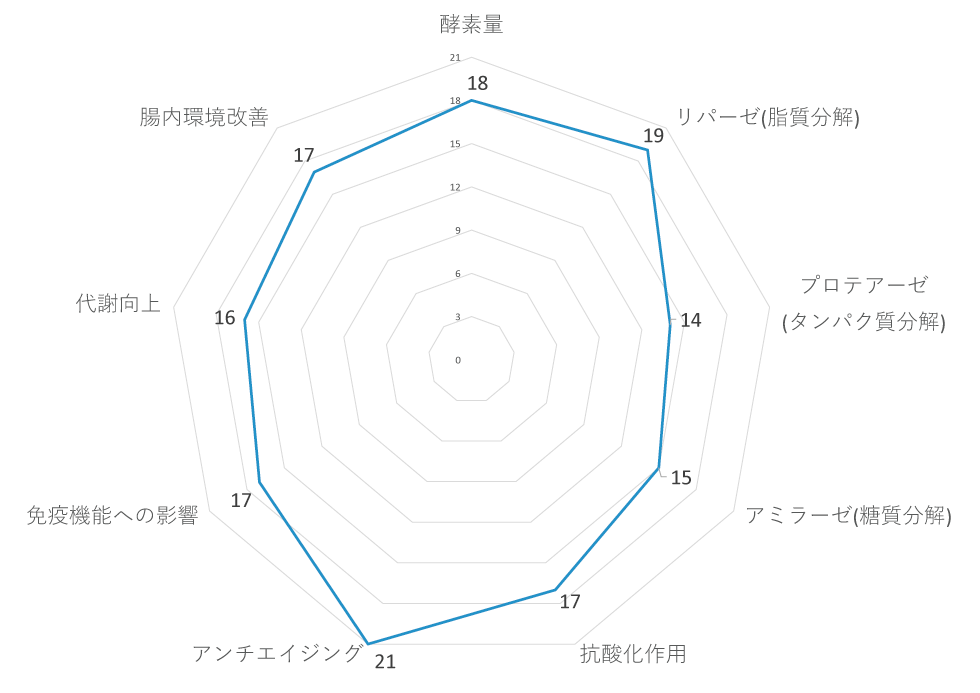

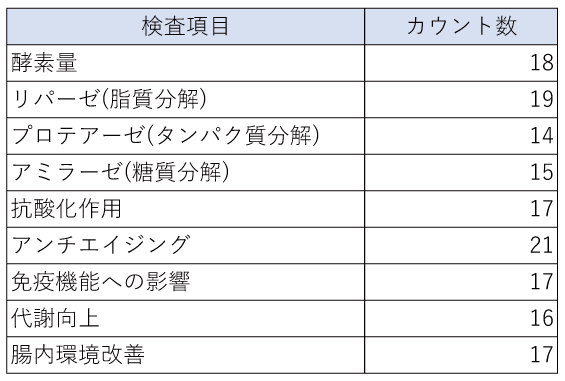

今回は、トマトにはどのくらいの酵素などが含まれているのかなどを検査してみました。

トマトはアンチエイジングの数値が高いことがわかりました。

これはリコピンによる抗酸化効果が高いことと、カリウムやビタミンCなどが含まれているからだと考えられます。 トマトはそのままでも煮込んだりしても、余すところなく食べられるので、含まれている水溶性の栄養素をしっかり摂れる点も食材の魅力と言えるでしょう。

また、リパーゼ(脂質分解酵素)の量も多いので、お肉と一緒に煮込めば、さっぱりと仕上がります。また、プロテアーゼ(タンパク質分解酵素)も多く入っているので、肉を柔らかくする効果も期待できそうです。

酵素は48℃から徐々に壊れていきますが、トマトに含まれるリコピンは、油と一緒に摂ることで吸収率が高まり、加熱することで細胞壁が柔らかくなって、より多く摂取できます。生のトマトに飽きてしまった時は加熱料理に取り入れて、食卓をバリエーション豊かに彩りましょう。